我当然认为数学是文化产物!但并不是说可以为数学问题任意设置答案

本文作者:基斯·德夫林,斯坦福大学数学教授

编译作者:Math001

哆嗒数学网小编按:本文依据中国的社交媒体的语境,做了些许修改,不影响总体意思。

关注 哆嗒数学网 每天获得更多数学趣文

你也许经常在社交媒体上看到类似如下的观点:

因为西方帝国主义或殖民主义的思想,产生了2 + 2 = 4 的这种思想文化产物。而我们只能以这种方式去思考这个问题。

就问题本身,这其实是教育专家和中小学老师们经常讨论的教育问题之一。但是, 很多时候社交媒体中的讨论是失控的。大多情况下,他们根本不知道问题是什么(或者说知道的人微乎其微)。而大部分人都没就事论事,都在谩骂或者攻击自己画的靶子。

网络中的讨论总是迅速爆发,然后又慢慢沉寂。但这个讨论让我不得不思考它本身带来的问题,讨论点不是网上最集中的“中小学是应该否在数学教育内支持多元化”的问题,而是讨论我从事的大学数学。所以,考虑到观看我文章的读者群,我来提出这样一个问题:

如何看待 2 + 2 = 4 是一种文化产物这句话?

我们稍后会回来讨论这个问题。但是,我们先用社交媒体上的争吵的例子来设置场景。

社交媒体上的疯狂讨论

通过向那些不言自明的知识询问“你怎么知道的”来提出质疑,在各个学科都屡见不鲜,——即使是我们通常认为理所当然的最基础的想法。讨论通常用简单的例子来说明,其中一些还会用图像和谚语来反复解释。2 + 2 = 4 也是同样类型的问题。

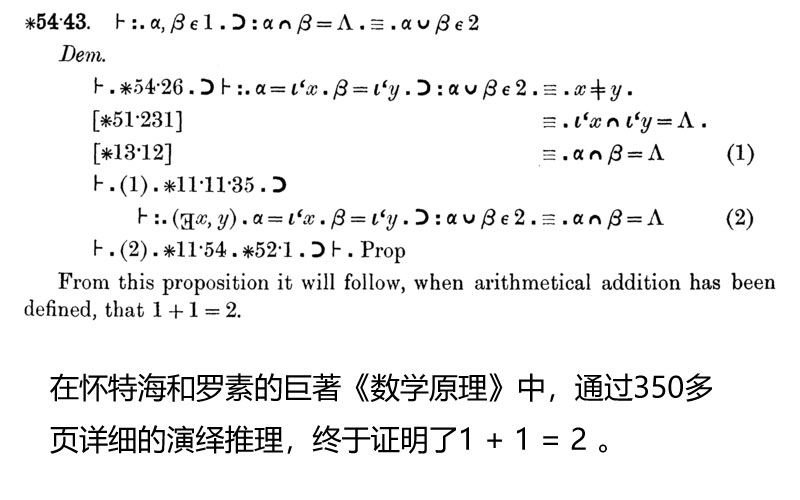

例如早在 20 世纪初,怀特海和罗素就撰写了一部研究数学逻辑基础的三卷本巨著《数学原理》。其中他们使用了更简单的恒等式 1 + 1 = 2作为一个说明性的例子,用 350 多页的篇幅,从书中的第一性原理开始,通过逻辑演绎来证明它是真的。

他们的目的不是检验这个命题在现实生活意义下是否正确。这显然是正确。他们是为了确定数学的逻辑正确性。因为罗素展示过一些看似显然的数学事实最后导致了逻辑矛盾的例子,所以他们有了做这项工作的动机。他们证明了 1 + 1 = 2 这种基本的等式可以形式化的证明,以及如何证明。

怀特海和罗素是幸运的,因为1910 年还没有网络社交媒体,这两位学者完全在剑桥大学的象牙塔世界中开展工作,因此没有引来过多的嘲讽。但是对于在纯粹学术世界(甚至可以说是与世隔绝的世界)之外的人来说,使用如此简单的例子来讨论学术问题,无异于在斗牛场上向公牛抖动红布—— 于是,在讨论 2 + 2 = 4 这个恒等式的网络讨论中,引来了许多“公牛”——尽管这绝不是社交媒体第一次因为它不理解的事情而失去集体意识。(奥威尔在他的反乌托邦未来主义小说《一九八四》描写过2 + 2 = 4 这一场景,这可能使这块“破红布”在当前的网络氛围中显得更加鲜红。)

网络大军对于 2 + 2 = 4 的讨论中,真正忽略的关键词其实是“思想”。

在这个特定的背景下,这个词带来了巨大的冲击。之前讨论的基本问题是(正在讨论同样是):数学的本质是什么,谁来制定数学的规则,谁来决定哪些人可以参与,什么是正确或好的数学,数学在社会中扮演何种角色,我们到底在谈论谁的社会?

2 + 2 = 4 之所以常常被这样的讨论,是因为在任何人类的文化圈,无论按计数还是算术的角度来说,它的结果都等于4,没有任何异议。在所有的文化圈内,都认为是对的。实际上,历代思想家和作者们一直在使用这样的语句来说明什么是“显然的事实”。从 16 世纪开始,经常将其与 2 + 2 = 5 的这样的“显然的错误”来与其对比。

觉得它没有异议原因是,如果你在现实生活中数数,2个2个合起来就是4个。现在我们不得不用这个简单可笑、毫无争议、普遍认同的例子来讨论做数学研究的潜在深层次问题。现实总是这样充满戏剧性。

在网络讨论中真正涉及的问题之前,让我们还是回到问题本身。2 + 2 = 4是否是一种文化产物?我再次强调,为清楚起见,我们讨论的问题不是去纠结如果你左手拿2个东西,右手拿2个东西,然后你总共拿了4个东西这样的问题。网络大军中的有些人过多在这样层次的问题上纠缠,只能显露他们的无知——甚至缺乏基本的常识。但是,社交媒体上这样的人非常多。

数学是一种文化产物吗

所以,你同意 2 + 2 = 4这个命题是一种文化产物吗?

从我本人的经验来看,具有博士学历以上的数学专家们会强烈反对2 + 2 = 4是文化产物的说法。在这样文化氛围中,2 + 2 = 4一个普遍的事实,无论是从理论上讲,还是从经验上讲。我长大成人后一直处于这样的文化中,我也绝对的这样看待 2 + 2 = 4 的。

为什么会这样?或者说, 这种经验主义的想法从何而来?

是的,任何从事数学研究的人最终都会有一种强烈的感觉,那就是做数学是一个发现的过程 —— 发现 关于抽象领域的永恒真理。

为什么呢?通过回顾人类大脑的进化以及其运行机制,我们来寻找答案。有在抽象领域发现知识的感觉是充分沉浸在数学思考中的必然结果。毕竟,无论我们思考的是眼睛看到的东西还是其他感官体验到的东西,我们对现实的感知都会归结为人的神经活动。因此,人类创造的抽象世界也不可避免地有现实世界的投射。我们的创造活动和其他活动的区别只是:一个是由大脑思考引发的神经活动模式,一个是由感官输入引发的神经活动模式。这个层面讲,模式是相似的,也就会有相似的“真实”的感觉。

[题外话:我每每在公开讲座种被问道“数学是发明还是发现的时候”,我总会回答“既是发明,又是发现”,这就是原因]

但无论这种感受如何而来,那种在永恒的“柏拉图领域”中发现真理的过程的感觉会诱使你认为一切都是经验的。

我的一生都被这种文化包围,我能理解这个。但关键是,这是某种文化圈内部的观点。它多大程度上经得起我们进一步的推敲。

对于2 + 2 = 4, 如果我寻求的某种绝对的确定答案,我当然可以回归到我的生活经验。如果我左手有两个东西,而右手也有两个,那我总共有四个。对此我绝无异议。刚开始的时候,学者们的讨论也没在这里纠结。在我看来,网络大军种有人说这也是问题的关键,并给出其它答案,纯粹是为了享受打嘴仗的过程。但我看来,这是一种哗众取宠。(从最坏的角度来说)

但,让我们更进一步。

我很小的时候就学会2 + 2 = 4了。然后,到了高中,我接触到了新知识 0.999… = 1 . 这个没有办法用具体的实体办法来验证正确性了。但是我能用简单的逻辑论证来让我相信这个结果。

但这只是因为我接受了这样一种思想,即你可以通过基于一组初始假设(“公理”)的逻辑推理得出正确答案。后来,随着年龄见长和知识量的扩充,我才明白了一个道理:公理作为事实被承认,只是因为老一辈的数学家认为它应该是真理,并把它们设置成为了公理。(毋庸置疑,他们设置公理的时候有着充分的理由——至少,在把数学看成为某种目的服务的工具的这种数学文化中是合理的,比如,把数学看成对太阳系和其他物理系统的提供准确预测、数值描述的工具。)

然而,尽管我知道事情的真相是这样的,但我仍然将 0.999… = 1 视为与 2 + 2 = 4 具有相同地位的经验事实(对于抽象的数学柏拉图领域来说)。换句话说,我相信它。

另一方面,我绝不相信下面的等式:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … = –1/12

我知道那个逻辑链条,“0.999… = 1”不过是逻辑链条上的一环。这样的推理不可逆转的得到了这个反直觉的结论。(所以之前不应该是“另一方面”,而应该是同一理由)

这一个逻辑链条散发着诱人的理性,在逻辑上是形式推理的正确,我只需要一堆初始要件就可以做出解释,从而得到整个数学大礼包。这些要件是一些初看起来非常简单,又能具体抽象描述的经验事实的文化产物。诸如我的左手拿两个东西,右手拿两个,我总共拿了四个东西。

[题外话:需要说明一点,关于将现实世界的情况具体化为抽象方程。我需要强调一下,在本文中,我不关注语言本身的问题,无论是自然语言还是数学的符号语言。当然,这些也是文化产物,语言的结构会影响做数学过程,但本文聚焦在语言构建后指向的数学。]

当我们得到数学大礼包后,如果你坚决不允许逻辑链条在中途断裂的话,你会发现自己将面对一些高度反直觉的等式,尤其是当我们不得不处理无穷带来的问题的时候,比如0.999... 。如果回避这样的问题,绝大多数数学教授都会失业。(嗯?)所以,我也和所有数学家一样,被限制在这个大礼包之中。

在数学大礼包里的真理中,一些能在日常生活中验证(2 + 2 = 4) 。一些符合人们的直觉,并和现实世界中大量的观测结果相符 (0.999… = 1)。还有一些,专业的数学家(也只能是他们)会给一些美妙的解释,让你超脱对现实世界的第一感觉去理解它 (1 + 2 + 3 + … = –1/12)。

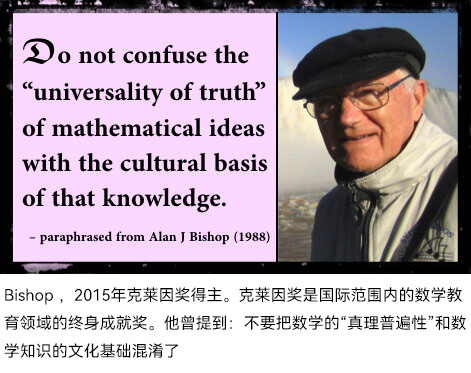

这个数学大礼包是一种文化产物。难道还能不是?我觉得,很多关于“所有数学都是文化产物”这样问题的讨论,都没有搞清数学“真理的普遍性”的提法本身就是基于某种文化的思想。

我们数学家认为数学与文化无关的原因是:我们处于认为它无关的文化之中。在数学家之外更广泛的范围,我也怀疑在工业化的现代社会的大多数人都认为数学是“文化中立”的学科。

我需要补充一点,数学并非是一幅“西方文化”图景。它根植于任何依托工程技术发展壮大的文明,最远可以追溯到一万年前苏美人开始有计数历史的年代。

顺便说一句,原始讨论中对帝国主义和殖民主义的提及显然促成了某种煽动效应。从表面上看(就像我第一眼看到的那样),论点基于算术是西方社会的发明,但事实并非如此。

实际上,计数和算术远远早于西方社会的成型。很多文化都认为它推动了数学的进步。这里说这个是先澄清一个事实,因为对科学技术的高度依赖,西方社会才将数学置于中心舞台,让它成为除了母语外唯一的必修的中小学课程。

数学是谁的文化?

如我所述, 2 + 2 = 4 的讨论引发了对专业数学在文化中扮演的角色的思考。中小学数学教育也是这次讨论的一部分。所以也引来了不同背景的学生的参与。

中小学教育工作者传授学科知识的目的与高等教育不同。中小学教育试图将下一代带入他们成长的文化中,并使他们熟悉社会并在社会的各个方面传承文化。在这些传授的文化中,包括一些“学术学科”,数学学科(或者说数学学科的一部分)也是其中之一。

在这种背景下,大家关于文化在数学教育中的作用进行了半个世纪的研究,并撰写了很多文章。下面的判断也许是错的,就是我怀疑许多大学数学教育者对这些文献并不熟悉,就算有熟悉的也是极少数。我也只是在职业生涯中期才逐渐知道这些。大概在2000年左右,我当时在数学科学教育委员会任职,与美国中小学数学教育专家中的领军人物一起探讨这些问题。

在我查阅过著作的学者中,我发现最有帮助的一位(结合我作为职业数学家的观点)是 Alan J. Bishop。为了快速(所以就强推了)介绍他的思想,我推荐他 1988 年的论文《Mathematics Education in Its Cultural Context》发表在 1988年5月第I卷的《Educational Studies in Mathematics》。这篇文章的篇幅只有12页。

Bishop 特别解释了他所说的“数学是人类文化的产物”的具体含义,同时阐述了它横跨所有的现代文化成为一种普适性的知识体系的过程。

他发现现代人类社会中,人们都会进行以下活动:

计数、定位、测量、设计、玩耍以及解释

他提到,“数学作为一种文化性知识,产生于人们持续、有意识的方式参与这六种普遍活动”

他继续详细阐述了这个观点。我会让你和我本人一样,自我思考一下,在你看完那六项活动后,你的脑海中已经勾勒出这六项活动如何产生数学的一些典型场景。这与我在《数学犹聊天:人人都有数学基因》一书中阐述的因数学思维能力的进化从而获得的理性重构的解释没有区别。

所以请务必看看 Bishop 的观点。(如果你在大学里,您应该可以通过所在学校访问资源,从而免费获得文章)在我看来,他的许多教育观点与中小学教育更相关一些,但我觉得他们的问题可以提升到专业数学界——如果我们各自的领域看成整个大的数学界的一部分。

[题外话:当然,不是所有的数学家都持有相同观点,而且社会更多需要专注于其学科具体细节的数学家和科学家。我年轻的时候就是这样的数学家。如果你也是这样,我会很惊讶这篇文章你居然读到了这里。反正我年轻的时候,就不可能看到现在。]

我在下面列出了我初步阅读 Bishop 的文章时向自己思考过的问题。

你的意见是什么?

人们对数学持有不同的文化观吗?

这里文化的含义是什么?它是谁的文化?

这些观点是否随着时间而改变?在历史长河里或在我们有限的一生中,是否有过关于什么是“可接受的”或“好的”数学的争论?(记住下面这些历史争论和变迁:贝克莱主教的无穷小魔鬼、负数和虚数存在性讨论、乔治·康托尔的无限集理论及其算术、怀特海和罗素花了大约 350 页1 + 1 = 2的证明、不同公理体系集合论在实分析和代数等“坚实”学科中产生的矛盾结果、非标准分析以及近来流行的实验数学。)

如果您是一名在学术界以外从事数学相关工作的人,与大学数学中的学到的数学相比,对于优先级判定、优劣方案判定、可接受方案判定,你是否经历过与大学内容不同方法和理念。

在您的学校里,物理系、生物系和统计系是否认可数学系为他们开设的核心课程,或者说应该如何在开设课程上与他们达成一致?

驱动数学研究的目标是什么,找寻数学真理还是别的什么?公理的设置和定理的证明只是达成目标的中间过程?

谁来决定什么人能进入数学学术界?

谁来决定用于数学研究的科研经费的分配?

关于数学伦理的工作应该数学家来做还是别的人来做?

我还能提出更多类似的问题。但我希望你明白我想表达的重点:如果你相信存在一种我们称之为“数学”的纯粹知识体系或纯粹思维方式,那你在相信一种神话。

当然,在某些数学文化中,数学看起来都很纯粹且定义明确。在纯数学的各个分支以及物理学家和工程师所做的数学尤其如此。但是,这很大程度取决于数学在对应领域扮演的角色!所以,如果你在那种文化中,这一切似乎都没有争议。在更模糊的生物学和统计学世界中,就没那么清晰了。如果数学应用于当今社会学和政治学的许多重要领域时,情况会更混乱。

[题外话:最后一点我有亲身经历。首先,1987 年把我英国的研究带到斯坦福,试图用数学来发展信息和通信理论,以理解新兴信息技术的作用。研究其在生产生活中发挥的作用,并指导新信息技术的开发和使用。后来,在斯坦福大学继续研究,尝试将数学用于 IT 和建筑行业,然后用于美国国防部各个分支机构的项目。那些项目都超级混乱。我们参与其中的所有人都没有对我们正在使用或研究的数学有任何具体的讨论。在许多情况下,称其为数学的唯一理由是它使用数学符号,并且是研究数学的数学家做出来的!虽然我们确实在学术会议上发表过演讲,偶尔也会在同行评审的期刊上发表论文,但成功与否很大程度上取决于我们的工作对我们经费提供者是否有用。]

但这就是问题所在。我们可以合理地提出这些问题(并且在某些情况问题还不简单),这些问题能提出来就表明数学是文化的产物。即使是看似纯粹和定义明确的东西,这种确定感只有在你深度置于产生它的文化里时,才会存在。

当然,你也许不同意我的看法。我懂了,这肯定表明我们遵循着不同的数学文化。

关注 哆嗒数学网 每天获得更多数学趣文

评论已关闭